Тверская область готовится отметить подвиг земляков, погибших в Первой мировой войне (1914-1918гг)

04 июня 2014

Принявшись за работу по подготовке к участию в Международном конкурсе фотографии "Герои Первой Мировой войны. Фотографии из личных архивов", региональное отделение партии в Тверской области столкнулось с недюжинными проблемами. Пытаясь разыскать бытовые свидетельства, артефакты, фотоматериалы или эпистолярные свидетельства рядовых участников о Великой (I) Мировой войне, соратники и члены Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ пришли к пониманию, что легче разыскать артефакты Отечественной войны 1812 года, нежели последней военной кампании Российской Империи.

Оно и немудрено. Совсем без перерыва Империалистическая война переросла в тяжелейшую для народа войну Гражданскую. Далее последовали коллективизация, индустриализация, репрессии и, наконец, грянула Великая Отечественная война, которая масштабами жертв и разрушений затмила собою все трагические события начала ХХ века и уничтожила почти все свидетельства предыдущих событий.

Так получилось, что с момента окончания Первой мировой каждое последующее поколение в нашей стране знало об этой войне все меньше и меньше. В советское время война именовалась империалистической, а, следовательно, чуждой и подлежащей забвению.

И как-то не принято было писать, что в те годы войну эту назвали Отечественной и кровь на ней проливали наши прапрадеды. К сожалению, сложилось так, что в советской историографии было принято замалчивать подвиг русского народа, героизм царских офицеров и генералов. И если мы многое знаем и слышали о подвигах суворовцев, нахимовцев, хорошо осведомлены и о легендарной Полтавской баталии и, разумеется, о блестящих победах русской армии в борьбе с Наполеоном, то о героях Первой мировой мы толком ничего не знаем.

Мы слышали, конечно, что легендарные красные маршалы были кавалерами георгиевских крестов, конечно у всех на слуху Брусиловский прорыв, но что за этим всем стоит – советская история умолчала. Победоносную русскую армию нужно было разрушить, чтобы взять власть в свои руки, а уже затем возродить славу отечественного оружия. Что большевики и сделали. Сначала был приказ №1, затем отмена единоначалия и полный паралич армейских институтов. Чуть позже немцы едва не вошли в Петроград, а дальше последовал позорный для страны Брест-Литовский мир. Никогда еще Россия не теряла столь огромные территории в результате военной кампании.

Во всей произошедшей катастрофе была виновата "пятая колонна" внутри страны. Эти провокаторы разглагольствовали о мире без аннексий и контрибуций в тиши респектабельных ресторанов Швейцарии и Германии. Эти товарищи так жаждали власти хотя бы на один день, хоть в одном городе страны, что способны были отдать оккупантам половину страны без предварительных условий. Нечто подобное совершил потом Борис Ельцин, когда за кремлевское кресло отдал всё, о чём ему намекнули. Крым в том числе.

Таким образом, в начале 20-хх годов перед большевиками встала дилемма – признаваться, что ради захвата власти им пришлось сознательно развалить вооруженные силы страны, или назвать царскую армию ничтожным сбродом полуграмотных солдат, которых возглавляли бездарные офицеры и воровитые генералы? В работу пошли оба PR варианта.

Такое пространное вступление в некотором роде оправдание тому, что в Тверской области мы практически ничего не нашли. Однако, нам повезло. В Кимрском районе нам удалось познакомиться с удивительным человеком, талантливым краеведом Владимиром Николаевичем Бурдиным.

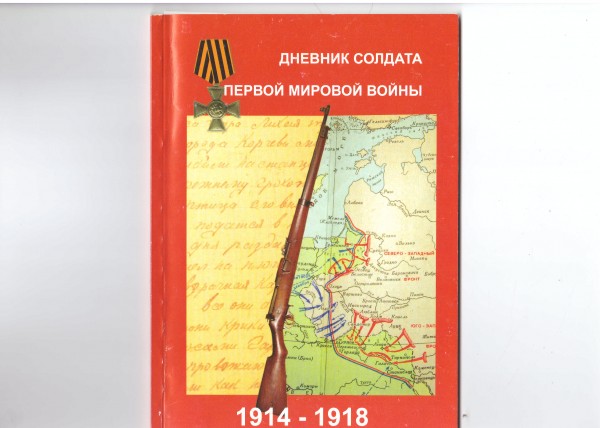

После увольнения в запас в 1992 году капитан 1-го ранга, ветеран подводного флота поселился в своей родной деревне и занимается сегодня литературным творчеством. Одна из его последних книг – "Дневник солдата Первой Мировой войны 1914-1918". Когда эта библиографическая редкость попала ко мне в руки, я немедленно напросился в гости к автору и выдвинулся в деревню Ново-Никитское Кимрского района Тверской области. После радушной встречи мы приступили к интервью.

– Владимир Николаевич, как появилась идея создания этой книги? Как у вас очутился в руках уникальный документ, ставший основой для произведения?

– Историей нашего государства я интересовался всегда. И вот однажды – четыре года назад – мне попался личный дневник – такая амбарная книжечка. При внимательном ознакомлении оказалось, что у меня в руках оказался документ, написанный очень хорошим почерком – прописью, которой сейчас, казалось бы, и не пишут. Я встал вникать, вчитываться. Выяснилось, что эту книжечку, когда сдавали макулатуру на Дюма и прочие модные произведения, выкинули, и даже внимания не обратили. Я начал её изучать и понял, что это дневниковые записи нашего земляка, который проживал здесь рядышком на расстоянии в 6 километрах от моей деревни, в Колково.

И вот однажды, находясь там, в гостях у одного товарища, оговорился, что ищу родственников, или хотя бы знакомых, автора этой дневниковой книжечки Субботина Александра Михайловича. На что мне мой друг и отвечает – а чего там искать? Это родственник моей жены. Супруга друга и рассказала мне об Александре Субботине – герое Первой мировой войны, и даже нашла одну фотографию, которую удалось разместить в книге. Поэтому я как никто понимаю сложность проекта СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ по поиску достоверных уникальных фотоматериалов. Это может быть только дело счастливого случая. Ведь раньше и фотографировались значительно реже и после всего лихолетья Гражданской, коллективизации и Великой Отечественной мало чего у людей осталось. Вернее, почти ничего...

– Как Вы поступили дальше с этим уникальным документом и фотографией?

– Я начал работать с дневником. Записи были серьезно размыты, местами совсем нечитаемыми. Все очень трудно воспроизводилось. Мне пришлось провести настоящую исследовательскую работу с лупой, и не только с лупой. Со временем настала необходимось ознакомиться с архивными документами, картами, чтобы досконально разобраться, в каких именно местах сражался Александр Субботин. Так потихоньку, день за днем, на протяжении полугода я и воссоздал этот дневник и, наверное, только тогда уже понял, что это уникальная веешь. К концу работы пришло понимание, что дневник Александра Субботина требует публикации, чтобы с ним ознакомились потомки.

Я держу в руках "Дневник солдата Первой мировой войны". С фотографии смотрит вдаль молодой мужчина. Кажется, что его взгляд устремлён не в будущее и даже не в тот день, когда он был запечатлён на карточке. Он смотрит в прошлое, этот человек с грустью вспоминает прошедшие годы и тяжёлые испытания, которые судьба отвалила ему с лихвой. По-мужски красивое русское лицо, которое с одинаковой вероятностью могло бы принадлежать и солдату, и землепашцу, и писателю. Широко расставленные серые глаза, крупный широкий прямой нос, небольшие, аккуратно подстриженные усы, волевой подбородок и русые волосы говорят о сильном характере этого человека. Ранняя седина на висках в сочетании с прямой осанкой, с достоинством скрещенные на коленях руки выдают всё же в нём солдата. Да, это солдат, солдат русской императорской армии, прошедший с боями на полях русско-германской войны сотни и тысячи километров. Этот солдат – участник Первой мировой войны, Георгиевский кавалер Субботин Александр Михайлович.

– Владимир Николаевич, как Вам удалось издать свой труд?

– Как это можно было все издать – проблема другая, совершенно не относящаяся к исследовательской деятельности. В наше время на издательство нужны деньги – только и всего. И вот я решился, потратил сбережения со своей военной пенсии, и книга увидела свет.

К большому сожалению, издательство дневника солдата Первой мировой войны не заинтересовало никого. А обращался я ко многим людям, в том числе, обличенным властью и деньгами. Но, увы. Поэтому тираж получился очень небольшим.

– А как же читатели? Они проявили интерес?

– Тираж в 500 экземпляров разошелся за месяц безо всякого распространения. Книга просто лежала в местном музее. Книгу брали в основном туристы. У нас через Кимры проходит большой транзит...

Был с Дневником и достаточно забавный эпизод. Когда я решился издать его на собственные деньги, и книга была как раз готова, у нас в Кимрах на одном из творческих вечеров присутствовала немецкая делегация – группа из Германии. Ну и поскольку книга была только издана, я не удержался и подарил этот сборник немецким гостям. Они сказали спасибо, на этом и расстались.

Через некоторое время встречает меня директор нашего краеведческого музея Прокудин Владимир Петрович и говорит: "Владимир Николаевич, эта книга переведена на немецкий и хранится в библиотеке Берлинского музея. Дело в том, что автор дневника Александр Субботин сказал всего лишь несколько добрых слов о немецкой нации. И они настолько бережно отнеслись к единственной фразе неизвестного им солдата о чистоте и культурности германского народа, что решили книгу перевести. То есть Субботин просто высоко отозвался о чужой нации, и теперь его дневник будет храниться в Берлине вечно".

Когда я узнал про историю с Берлинской библиотекой, то пошел по инстанциям. Обращался в департамент культуры Правительства Тверской области, писал туда и книгу в электронном виде отослал, с просьбой ознакомиться с материалом, но тщетно. Просил хотя бы разослать в электронном варианте по библиотекам и другим учреждениям культуры Тверской области, но тоже безрезультатно. Никому и дела нет, мне даже не последовало ответа. Дальше – больше. Я при случае вручил книгу губернатору Андрею Шевелёву. Вроде он и сам солдат и должен был бы отреагировать хоть как-то, ведь о наших земляках – ветеранах Первой мировой – нет вообще ничего, но и там всё кануло...

– Владимир Николаевич, что будете предпринимать дальше?

– Поймите, мне обидно не за себя. Это ведь не единственная моя книга. Я автор большого труда по истории советского подводного флота. Этот материал востребован, так что за себя обиды не может быть ни какой. Я бы хотел побудить общественные советы, ветеранские организации найти еще хоть что-то, что, быть может, осталось еще по прошествии 100 лет. Никто ведь этим не занимается, и я был очень удивлён, когда узнал, что СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ старается провести в этом отношении большую работу. Надеюсь, нам с вами удастся что-то собрать, чтобы воссоздать еще хотя бы небольшую, но страничку той Великой, страшной и забытой войны.

– Мы постараемся переиздать дневник солдата Перовой мировой войны Александра Субботина, уроженца Тверской области, будем стараться выходить с этим переложением на наше высшее партийное руководство.

– Я был бы очень признателен, особенно если получится сделать рассылку по российским библиотекам. А то, вот, видите, стоит на полке последний экземпляр. Для себя оставил. Больше нет.

– Может, подпишете нашему лидеру Сергею Михайловичу Миронову?

– Что не сделаешь для хорошего человека? Только с условием. Мы с друзьями записали песню на мои стихи о солдатах Первой мировой. Таких песен ведь нет совсем. Так что передайте Сергею Михайловичу еще и диск, а текст можете публиковать сейчас, если у вас место позволяет.

– Позволяет, Владимир Николаевич, обязательно опубликуем.

Вы полегли в боях за мать-Россию,

И не усыпан розами ваш путь.

Не знали славы вы, её вы не просили

В сраженьях, погибая там и тут.

Но ваших жертв страна не замечает,

Как будто нашей не было страны.

Сегодня вас совсем не вспоминают,

Солдаты Первой мировой войны.

Венков не возлагали к пьедесталам,

И монументов вам не возвели.

Так что же с нашей памятью-то стало?

Мы вам не поклонились до земли.

За нас за всех прошу у вас прощенья,

А в сердце боль оборванной струны.

Я верю, будет день благодаренья

Солдатам Первой мировой войны.

Записал Сергей Юровский